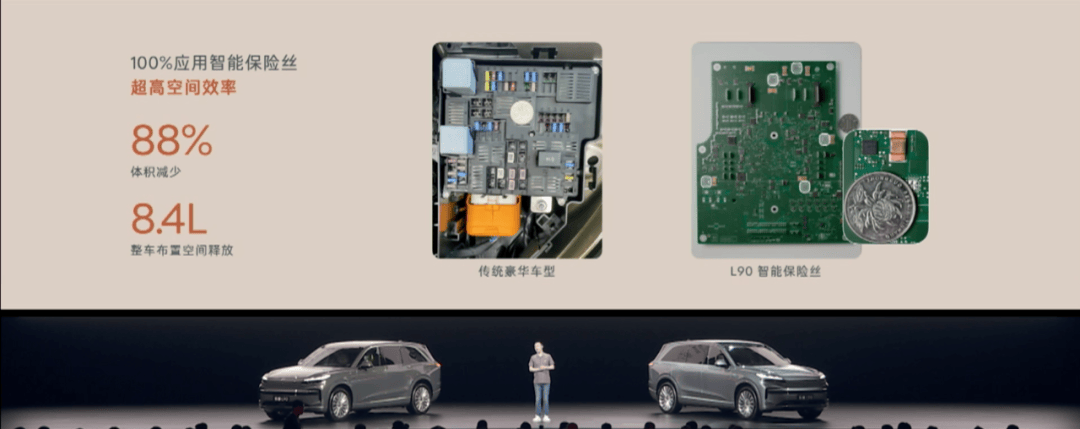

240L前備倉、110mm超薄電池、49合一集成電驅……從電驅、電池、底盤懸掛到副車架,再到前艙電子、電控線束,每一個零件的尺寸與布局,都是絕無僅有的重新構建。

這不是一臺配置堆砌的三排SUV,更不是一臺模仿MPV的衍生產品。

它是一種新物種。

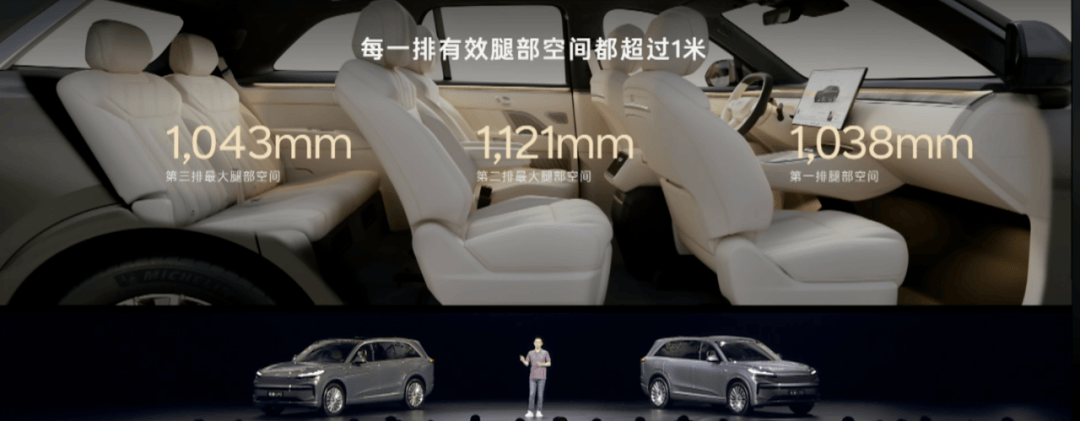

它的空間表現,已經全面超越現有所有主流MPV。

這款名為L90的車,耗時5年開發,其結構復雜度與整體協調程度,足以讓任何一家企圖模仿者望而卻步。

它之于傳統汽車工業,就像iPhone之于功能機時代的諾基亞。你可以拆解它的結構圖,但你無法復制它的體系。

在過去十年,中國消費者對“空間”給予了前所未有的偏愛。MPV從邊緣走向主流,GL8、賽那、騰勢D9成為家庭剛需的代名詞。

空間不是概念,是選擇;而選擇的背后,是人們對出行本質的重新定義。

與此同時,中大型SUV持續熱銷,卻始終無法真正撼動MPV的根基。它們嘗試通過座椅布局與內飾堆砌去“模擬”MPV,但在結構層面,卻從未突破。

直到這款車出現。

L90不是一臺加入了第三排的SUV,也不是一臺MPV樣式的改裝衍生。它是全球第一臺真正以“空間”為唯一核心目標而重新設計的乘用車。

從電驅、電池、底盤、副車架,到前艙電子、電控線束、熱管理系統,它所有的零部件尺寸、布局、結構重構,唯一目的就是:給乘員與儲物讓路。

這不是市場定位的變化,是工程哲學的變化。

為了容納240L的前備倉,它不是在儀表板下方挖出空間,而是將電驅系統做到49合1集成,前軸系統高度壓縮80mm,熱泵、電控模塊全部模塊化處理后下沉至副防撞梁以下。

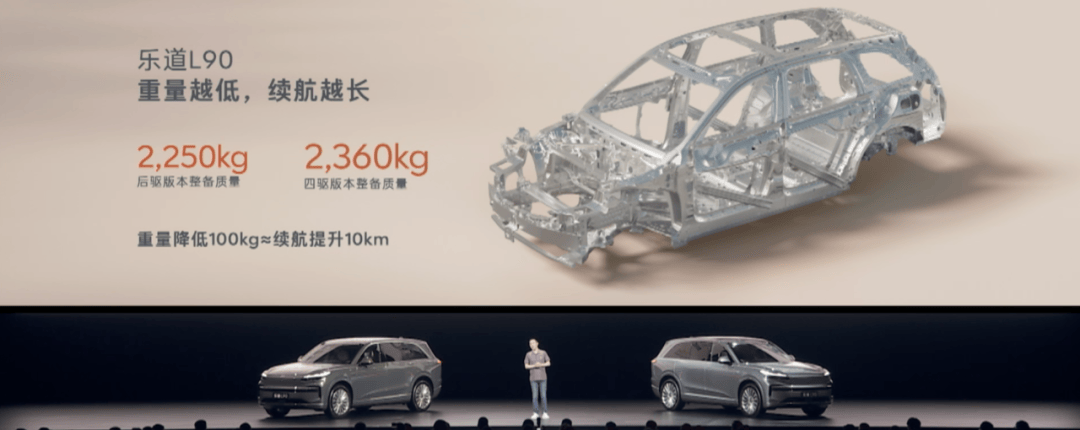

為了實現三排乘員每排都擁有超過1米的腿部空間與充足頭部空間,它不是在拉長軸距,而是使用高度定制化的110mm電池、偏置副車架、低矮輪包、結構壓縮懸掛系統。

其整車共完成36項空間工程優化,涉及13項前備箱專利、60余項車身結構與儲物相關專利。這些數據背后,是一個以“空間”為出發點、從零構建的產品體系。

L90不是在挑戰MPV,它已經越過MPV。

它的出現標志著一種新物種的誕生:空間主導型電動平臺。這是汽車百年工業中首次以“人類空間舒適性最大化”為設計原點的量產產品。

而這是否會終結傳統MPV的市場主導地位,我們尚無法下結論。

但可以確定的是:L90提供了一種過去從未有過的答案。

它不是模仿任何已知物種,它正在重新定義它們。